最終更新日 2025年3月3日 by portclea

皆さんは、神社と聞いて何を思い浮かべますか。

初詣での参拝、七五三のお祝い、あるいは夏祭りの賑わい。神社は古くから、私たちの暮らしに寄り添ってきた大切な存在です。

しかし、神社の役割はお祭りや行事だけではありません。そこには、長い歴史と伝統、そして地域の人々の思いが脈々と受け継がれているのです。

私は神主の家に生まれ、物心ついた頃から神社に親しんできました。父が宮司として神社を守る姿を見て、私もいつか父のような宮司になりたいと思うようになりました。

現在、私は大学で神道学を学びながら、実家の神社で父の仕事を手伝っています。朝は早起きをして神社の清掃や祭具の準備、昼は大学で講義を受け、夕方からは参拝者対応や祭事の準備に追われる毎日です。

この記事では、私が宮司を目指すに至った思いや、神社での日々の奮闘ぶりをお伝えしたいと思います。私の体験を通して、神社という存在の奥深さや、宮司の仕事の面白さを感じていただければ幸いです。

神社は古くから、日本人の心のよりどころとなってきました。現代社会において、その存在意義は決して色褪せてはいません。

私たち神職は、その思いを未来へとつないでいく使命を担っています。父から子へ、そして孫へ。神社を守り続けていくことが、私の夢であり、志なのです。

目次

神社との深い結びつき

生まれながらの神社との関わり

神社との関わりは、私が生まれた時から始まっていました。

私の家は神社の隣にあり、庭を出ればすぐに神社の境内です。幼い頃の記憶は、いつも神社での出来事と結びついています。

木々の間を駆け回り、池の鯉に餌をやり、社務所で父の仕事ぶりを眺める。そんな何気ない日常が、私の原風景として深く刻まれています。

また、父に連れられて氏子の家を訪ねたことも思い出されます。お宮参りや七五三のお祝いに招かれ、赤ちゃんを抱っこさせてもらったのは、私にとって誇らしい経験でした。

神社は、生まれた時から身近にある、特別な場所だったのです。

ある時、私が神社の手水舎で遊んでいると、父が近寄ってきてこう言いました。

幼心に、父の言葉の意味は十分に理解できませんでしたが、神社を大切にしなければいけないのだと感じたことを覚えています。

それ以来、私は神社の行事や祭事に、いつも以上の興味を持つようになりました。

父の背中を見て育った宮司への憧れ

物心がつくにつれ、私は父の仕事ぶりをより意識するようになりました。

休日も返上で神社の仕事に励む父。初詣の頃は、朝早くから晩遅くまで、参拝者への対応に追われます。

それでも父は、一人一人に心を込めて祈祷を授け、温かい言葉をかけ続けるのです。

雨の日も、雪の日も、父は神社を守り続けます。そんな父の姿を見て、私は自然と父のような宮司になることを夢見るようになりました。

小学生の頃、学校の作文に「将来の夢」というテーマがありました。私は迷わず、こう書きました。

「私は将来、お父さんのような立派な宮司になりたいです。」

その思いは、歳を重ねるごとに強くなっていきました。

中学生の時、父が氏子青年会の集まりに私を連れて行ってくれました。そこで私は、地域の同世代の皆さんと共に、夏祭りの神輿を担ぐ経験をしました。

額に汗し、御神輿の重さに四苦八苦しながらも、皆で声を合わせて町内を練り歩く。そのひとときの高揚感は、今でも鮮明に覚えています。

あの時、父が私にこう言ったのです。

その言葉に、私は胸が熱くなるのを感じました。

地域の人々と共に歩み、神社を通して皆の心をつなぐ。そんな宮司の姿に、強く惹かれたのです。

父は私に、宮司の仕事の素晴らしさ、そしてその重責を教えてくれました。父の背中を見て育った私にとって、宮司になることは自然な選択でした。

大学への進学を控えた高校3年生の秋、私は父にこう告げました。

「お父さん、私は神職になります。そして必ず、この神社に戻ってきます。」

父は、うんと頷くと、私の背中を力強く叩いてくれました。

あの日、私の宮司への道が本格的に始動したのです。

宮司を目指す日々

朝の清掃と祭具の準備

現在、私は大学で神道学を学ぶ傍ら、実家の神社で父の仕事を手伝っています。

私の一日は、早朝の清掃から始まります。

掃き掃除、拭き掃除、水まき。境内を隅々まで清め、神様をお迎えする準備をするのです。

清掃は単なる掃除ではありません。心を込めて行うことで、自分自身の心も澄んでいくのを感じます。

先日も、清掃をしていたら、近所に住むおばあちゃんが声をかけてくれました。

「ありがとうね、毎朝きれいにしてくれて。おかげで、私は気持ちよくお参りできるよ。」

ニコニコと微笑むおばあちゃんの顔を見て、この仕事のやりがいを改めて実感しました。

清掃の後は、その日に予定されている祭事の準備です。

祭具を磨き、お供え物を調理し、祭壇を飾り付けます。

特に、祭具の手入れは念入りに行います。燈明の灯心を整え、鈴の緒を新しいものに取り替え、御幣を丁寧に折り畳んでいきます。

父はこう言います。

一つ一つの所作に心を込めることが、神事を務める者の心構えだと教えられました。

朝の仕事を終えると、私は大学に向かいます。日中は神道を学ぶ学生になるのです。

神道学の学びと知識の習得

神社で過ごす時間と並行して、私は大学で神道学を学んでいます。

講義では、神道の歴史や教義、祭祀の作法など、多岐にわたるテーマが扱われます。

机上の学問と実践の場である神社。その両輪があって初めて、真の学びが得られるのだと感じています。

去年、私は大学の授業で「祝詞」について学びました。祝詞とは、神事の際に神主が神様に奏上する言葉のことです。

古来よりの言い回しに四苦八苦しましたが、その奥深さに魅了されずにはいられませんでした。

祝詞を唱える時、神主は神様の前に立つ代表者となります。そこには、人々の願いが込められているのです。

授業で得た学びを、実家の神社で父の祝詞を聞く際に思い出します。父の口から紡がれる言葉の一つ一つに、改めて重みを感じずにはいられません。

また、大学の学びの中で特に印象的だったのが、神社本庁が主催する研修会への参加です。

全国から集った宮司たちとの交流は、私の視野を大きく広げてくれました。北は北海道から、南は沖縄まで。それぞれの地域の神社の特色や、直面する課題について学ぶことができたのです。

研修会では、神職としての心構えについても多くの学びがありました。

ある先輩宮司がこんなお話をしてくださいました。

「神職たるもの、常に謙虚であれ。私たちは神様に仕える身であることを、一時たりとも忘れてはならない。」

神職としての自覚と誇りを胸に、日々精進を重ねる決意を新たにしました。

学問の道は決して平坦ではありません。望む答えがすぐに得られないこともあります。

それでも、一つ一つの学びが、私を宮司への道へと近づけてくれると信じています。

焦らず、着実に。自分の歩幅で、神道の奥義を探求していきたいと思います。

夕方の参拝者対応と祭事の手伝い

授業を終えて神社に戻ると、夕方の参拝者対応が待っています。

賽銭箱に足を止める人、佇んで手を合わせる人。一人一人の参拝のスタイルは異なりますが、その祈りの想いに心を寄せることが大切だと考えています。

先日、初宮参りに訪れたご家族がいらっしゃいました。

赤ちゃんを抱いた若いお母さんは、緊張した面持ちでした。そこで私は、思わず声をかけていました。

「今日は、おめでとうございます。お宮参りは、赤ちゃんの健やかな成長を願うお祝いの日です。どうぞ肩の力を抜いて、お参りしてくださいね。」

そう言うと、お母さんの表情が少し和らぎ、穏やかな笑顔を見せてくれました。

赤ちゃんの小さな手を取り、一緒に拝殿に向かったのを覚えています。

日々の参拝者対応の中で、私は人と人とのつながりの大切さを学んでいます。

神社は、人生の節目節目で人々が集う場所。

喜びも悲しみも、全てを受け止める器のような存在だと感じずにはいられません。

参拝者一人一人と真摯に向き合う。それが、神社に集う人々の想いに応える第一歩だと、私は考えています。

そして夕暮れ時、いよいよ本日の祭事の準備が本格化します。

祭壇に神饌を供え、燈明に火を灯し、式次第を確認する。

祭事の規模や内容は、日によって異なります。

先日行われた例大祭では、神輿渡御や神楽奉納、餅まきなど、多くの行事が執り行われました。

私は父の指示のもと、祭事の進行をサポートします。

緊張感と高揚感が入り混じる中、細心の注意を払って自らの役目を果たしていきます。

祭事の最中、ふと父の姿を見た時のことです。

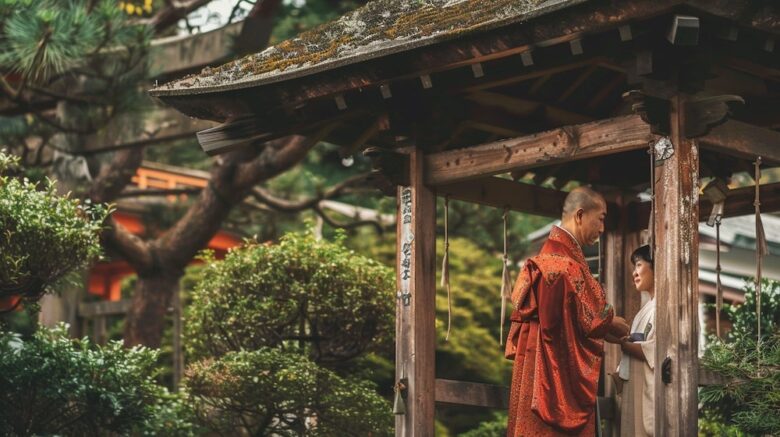

白装束に身を包み、凛とした面持ちで祝詞を奏上する父。その佇まいは、神々しささえ感じられました。

いつの日か、私も父のような宮司になれるのだろうか。

そんな思いを抱きながら、祭事に臨むのです。

一日の仕事を終え、夜の境内を見渡す時間が私の至福のひとときです。

燈明の灯りに照らされた社殿の美しさに、思わず息を飲みます。

明日もまた、神社の一日が始まります。

そのことに感謝を捧げながら、私は父から教わった宮司の心構えを胸に刻むのです。

父から教わる宮司の心構え

地域の心の拠り所としての神社

「神社は、地域の心の拠り所だ。」

父はよく、そう口にします。

神社は古くから、人々の暮らしと深く結びついてきました。

五穀豊穣を願い、子供の健やかな成長を祈り、先祖の霊を慰める。

そうした営みの全てを、神社は見守り続けてきたのです。

ある時、父が氏子の集までの挨拶でこんな話をしてくれました。

父の言葉は、宮司の使命の重さを物語っていました。

地域と歩み、人々の想いに寄り添う。それが神社の、そして宮司の役目なのだと改めて胸に刻みました。

先日、ある参拝者の方が私にこう話しかけてきました。

「この神社には、小さい頃からお参りに来ているんです。悲しい時も、嬉しい時も、いつもここで心が安らぐんです。この場所があるから、私は頑張れるんですよ。」

その方の笑顔に、神社の存在意義を実感させられました。

父が言うように、神社は地域の人々にとって、かけがえのない心の拠り所なのです。

そんな場所を守ることが出来る。

その喜びと誇りを、私は胸に刻み続けていきたいと思います。

祭りを通して守る地域のつながり

父が特に力を入れているのが、祭りの継承と発展です。

我が家の神社では、季節ごとに様々な祭事が行われています。

それぞれの祭りには、地域の人々が積極的に関わってくれています。

中でも、夏祭りは最大の催しです。

熱気あふれる屋台の賑わい、夜空を彩る花火、勇壮な神輿渡御。

この祭りには、地域の絆を確かめ合う、重要な意味があるのだと父は言います。

祭りの運営は、宮司一人の力では到底及びません。

氏子の方々、町内会、青年団など、多くの人の協力があってこそ成り立つのです。

私も父に倣い、地域の方々と力を合わせながら、祭りの伝統を守っていきたいと考えています。

これからの時代、人と人とのつながりが希薄になることを危惧する声もあります。

そんな中だからこそ、祭りを通して織りなす絆の大切さを、私は強く感じずにはいられないのです。

この間の夏祭りの最中、ふと目を留めた光景がありました。

神輿を担ぐ若者たちと、沿道で手を振る年配の方々。

世代を超えて通い合う、あの笑顔の輝きを、私は忘れることができません。

かけがえのない瞬間を、これからも神社から紡いでいきたい。

父から教わったその想いを、私は次の世代に繋いでいくのです。

まとめ

神社での日々は刺激的で、学ぶことの連続です。

朝の清掃に始まり、夕べの祭事まで。

全ての営みが、宮司としての成長の糧となっています。

同時に、その責任の重大さも痛感しています。

神社を守るとは、単なる建物の管理ではありません。

そこには、先人から引き継いだ想いを未来につなぐ、崇高な使命が存在しているのです。

今の私には、まだまだ未熟な点が多々あります。

それでも、一つ一つの経験を胸に刻みながら、着実に歩みを進めていく覚悟です。

いつの日か、父のように、地域に愛される宮司となれるよう。

そう願いながら、私は今日も神社に立つのです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

私の拙い文章が、少しでも神社と宮司の仕事について、理解を深めるきっかけとなれば幸いです。

神社は古より続く、日本の心のふるさと。

その灯を絶やすことなく、守り継いでいくことが、私たち神職に課せられた責務だと感じずにはいられません。

もしこの記事を読んで興味を持たれた方は、ぜひ足を運んでみてください。

近くの神社に、ふらりと立ち寄ってみる。

そこから、神社との新しい物語が始まるかもしれません。

ゆっくりと境内を歩きながら、季節の移ろいを感じてみてください。

木々のざわめきに耳を澄まし、土の匂いを胸に吸い込んでみてください。

そこには、日本人の魂が脈打っているのを感じずにはいられないはずです。

「神社」という場所が、皆さんにとって特別な意味を持つ存在となりますように。

そう願いながら、私はこの筆を置くことにします。

本日は最後まで、お付き合いいただきありがとうございました。

また神社でお会いできる日を、楽しみにしております。